| 损伤状态 | 状态描述 | 原因 | 对策 |

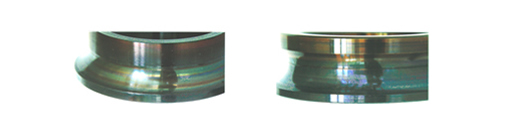

| · 因温度上升或与润滑剂的反应, 内圈滚道和滚动体及保持架变色 | · 润滑不良 · 润滑剂在高温下分解使滚道面着色 · 温度上升过高 | · 改善润滑方法

|

| · 在轴承安装和拆卸时,造成滚道面及滚 动面的轴向线状伤痕 | · 安装、拆卸时的内圈、外圈发生倾斜 · 安装、拆卸时的冲击载荷 | · 使用适当的工具 · 使用压力机时应避免冲击载荷 · 安装时注意保持同心 |

| · 轴承的生锈和腐蚀有套圈、滚动体表面的坑状生锈、梨皮状生锈与滚动体间距分部的的凹坑状生锈、全面生锈及腐 蚀 | · 轴承的生锈和腐蚀有套圈、滚动体表面的坑状生锈、梨皮状生锈与滚动体间距分部的的凹坑状生锈、全面生锈及腐蚀 · 水或腐蚀性物质的俊入 · 润滑剂不合适 · 水蒸汽的凝结附着 · 高温潮湿环境 · 运输过程中防锈处理不当 · 保管不当 | · 改善密封装置 · 研究润滑方法 · 改进防锈措施和保管方式 · 使用时要加以注意 |

| · 内圈、外圈、滚动体以及保持架在旋转中急剧发热直至变色、软化、熔敷和破 损 | · 润滑不良 · 转速过大 · 游隙过小 · 水或异物侵入 · 轴、外壳的精度不良,轴的挠度过大 · 载荷过大 | · 改善润滑剂及润滑的方法 · 选择更适合的轴承 · 调整配合、轴承游隙和预压 · 改善密封装置 · 检查轴和外壳的精度 · 改善安装方法 |

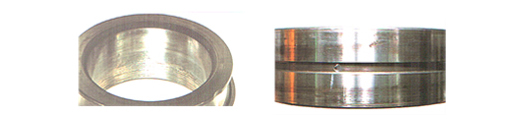

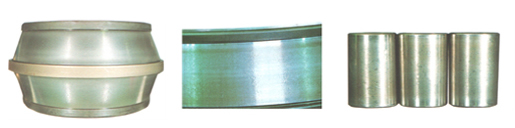

| · 所谓蠕变是指在轴承的配合面上产生间隙时,配合面之间相对发生的滑动现象 · 发生蠕变的配合面呈 现出镜面状或暗面状,有时会伴有擦伤或磨损 | · 过盈量不足或间隙配合 · 紧定套锁紧不足 | · 检查过盈量,采用防滑措 · 施适当调整紧固件锁紧量 · 检查轴和外壳的精度 · 轴向预紧 · 套圈端面的紧固 · 粘接配合面 · 在配合面涂润滑剂 |

| · 滚动体和套圈的接触部分产生轻微磨损,由于受到振动和摆动的影响使得磨损进一步发展,产生类似于布氏压痕的损 伤 | · 运输过程中,轴承在静止状态下的小幅振动或摆动 · 润滑不良温度上升过高

| · 运输过程中将轴和外壳固定 · 施加预压来减轻振动或摆动 · 使用适当的润滑剂 |

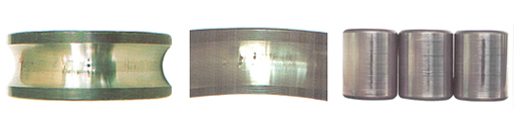

| · 由于两个接触面之间反复微小滑动而产生的磨损 · 在滚道面和滚动体的接触部位产生 · 由于产生的磨损粉末为红褐色或黑色,因而也称为微振腐蚀磨损 | · 润滑不良 · 小振幅的摆动 · 过盈量不足 | · 使用适当的润滑剂 · 施加预紧 · 调整过盈量 · 在配合面上涂润滑剂 |

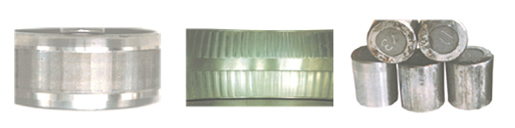

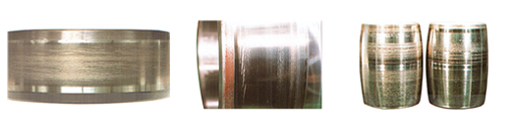

| · 由于摩擦而造成滚道面或滚动面、滚子端面、挡边以及保持架兜孔等的磨损施加预紧 | · 异物侵入 · 生锈电蚀引起 · 润滑不良,由于滚动体的不规则运动而造成的打滑 | · 改善密封装置 · 清洗外壳 · 充分过滤润滑油 · 改善润滑剂及润滑方法 |

| · 滚道面或滚动体上出现很多个微小凹痕 · 滚动体上间距分部的凹痕(布氏硬度压痕) | · 金属粉末等异物的侵入 · 安装或运输过程中受到冲击 载荷过大 | · 清洗外壳 · 改善密封装置 · 过滤润滑油 · 改善安装及使用方法 · 充分过滤润滑油 |

| · 擦伤,指滚道面或滚动面上,既有滚动又有滑动时,因油膜破裂产生的微小烧伤汇集而成的表面损伤 · 因金属粘着而使表面变得粗糙改善密封装置 | · 高速轻载荷 · 急加减速 · 润滑剂不适当 · 水的侵入 | · 改善预紧 · 调整轴承游隙 · 选择油膜性好的润滑剂 · 改善润滑方法 · 改善密封装置 |

| · 卡伤是由于滑动面上局部产生的微小烧伤咬粘汇集而产生的表面损伤 · 滑道面、滚动面圆周方向的线状伤痕 · 滚子端面的摆线状伤痕 · 与滚子端面接触的挡边面的卡伤 | · 载荷过大,预紧过大 · 润滑不良 · 异物侵入 · 内圈外圈的倾斜,轴的挠度大轴 · 外壳的精度不良 | · 检查载荷的大小,调整轴承选型 · 预紧要适当 · 改善润滑剂和润滑方法 · 检查轴、外壳的精度 |

| · 轴承在承受载荷旋转时,内圈和外圈的滚道面或滚动体的滚动面由于滚动疲劳而呈现鱼鳞状的剥离现象预紧要适 当 | · 载荷过大、安装不良、力矩载荷 · 异物侵入、进水 · 润滑不良、润滑剂不合适 · 轴承游隙不适当 · 轴、外壳精度不良,轴的挠度大,外壳的刚性不均 · 生锈、浸腐蚀、擦伤和压痕 · 假性布氏压痕的进一步发展 | · 检查载荷的大小,调整轴承选型 · 改善安装方法 · 改善密封装置,停机时防锈 · 使用适当粘度的润滑剂,改善润滑方法 · 检查轴和外壳的精度 · 调整游隙 |